د. نعمت أتاسي*

في حياتها الجديدة و”المؤقتة”، كما يحلو لصديقتي أن تصفها وإن كانت في قرارة نفسها تعي تماماً أن هذه الصفة “المؤقتة” ما هي إلا نوع من التخدير الموضعي لآلامٍ غالباً ما كانت تتعلق بالحنين والفقدان، كان عليها أن تعتاد كونها ملفاً للدراسة بلا هوية ولا ورقة تعرفها.

أكثر ما يمكن أن تحصل عليه في هذه المرحلة هو رقم ملفها الذي حفظته عن ظهر قلب كونه حلّ محل اسمها الشخصي. وبانتظار إشارةٍ ما عليها أن تتعايش كغيرها من اللاجئين مع كونها مجرد رقم. وللحصول على امتياز المواطنة العادية يجب أن تسرد قصة حياتها بكل تفاصيلها الدقيقة وبكل صدق وإخلاص، وفي حال أٌعجب الموظف بقصتها فسيعطي كلمته التي ستسمح لها بولادةٍ جديدة.

تتساءل صديقتي: ما معنى أن تروي قصة حياتك حتى تستطيع متابعتها بشكل طبيعي؟ وكيف سيكون وقعها على الموظف؟ أو بالأحرى هل سيكون وقعها عليه كما هو وقعها علي وأنا اسمع نفسي أروي لأول مرة قصة حياتي؟ هل سيقتنع الموظف بأنه ما زال لي الحق بمواصلة الحياة بشكل طبيعي؟

انتبهت صديقتي لتكرار عبارة “بشكل طبيعي” التي غالباً ما ترفقها بحياتها الحالية، وكأنها ومن غير قصد، قد تيقنت أنه من الصعب بعد الآن لأي سوري أو سورية أن يعيش حياةً طبيعية. أن تكون الحياة طبيعية أي أن تلقي التحية على جارك دون أن يتساءل عن لهجتك ومن أين أتيت، أن تقتنع أن الزمن يمر بسرعة أينما كان ولا تتفاجأ من رؤية أصدقائك على صفحات التواصل الاجتماعية وقد هرموا، أن تشارك أقرباءك أفراحهم وأتراحهم بشكل واقعي وليس عبر الإنترنت.

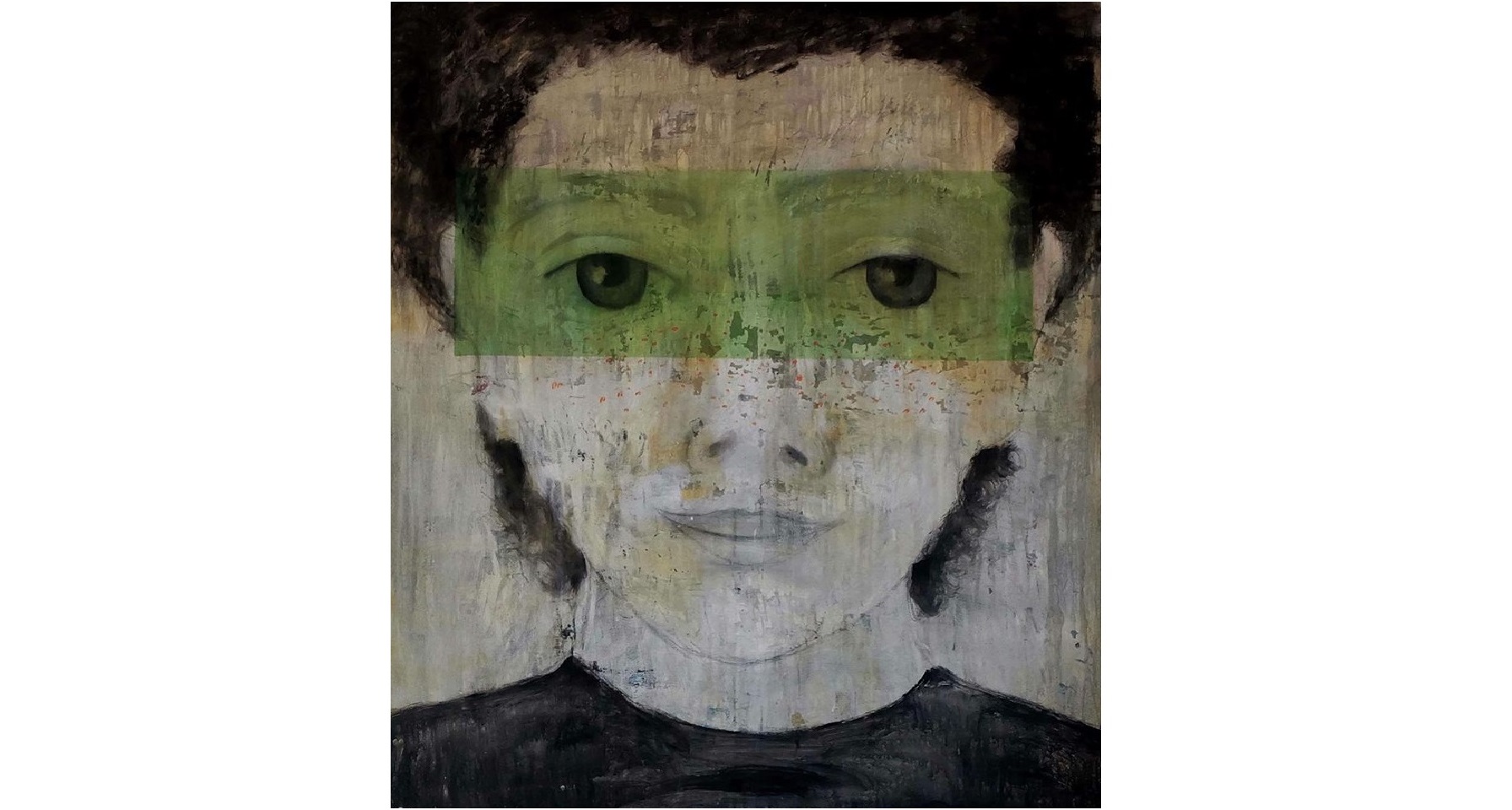

من الآن وصاعداً سيكون شأن صديقتي شأن بقية المواطنين السوريين اللاجئين، سيظل هاجس فقدان ذاكرتها البصرية يؤرق ليلها الذي أصبحت تمضيه مستعيدةً أمام عينيها منزلها الحقيقي في حياتها السابقة، وهي تخصص كل ليلة لغرفة من الغرف لتحفرها في وجدانها، خشية أن تخونها ذاكرتها وتنسى تفاصيل تربطها بالزمن القديم. أما قلق الحاضر ومصاعبه فلن يضاهي أبداً غموض الأيام القادمة الذي اختصرته بسؤال واحد: هل ستشيخ وتموت هنا؟

حسناً, ستروي صديقتي للموظف قصتها مع الخنوع الذي لازمها فترةً طويلة. ستصف له الحادثة التي أثرت في نفسها كثيراً عندما كانت تقود سيارتها ووجدت نفسها مصادفةً ضمن جنازة شهيد والتي ستكون أول مظاهرة في المدينة، كان خوفها طاغٍ دفعها لأن تترك سيارتها وسط المتظاهرين الذين كانوا يرددون بصوت عال: “الموت ولا المذلة” وركضت لتختبئ في محل تجاري على ناصية الشارع، بعد انتهاء المظاهرة أطلًت صديقتي بجبن لترى سيارتها مستقرة ومهجورة في منتصف الطريق تماماً. كان الشعور بالخجل والخذلان يمنعاها من السير ولكنها تحاملت على نفسها وانطلقت بسيارتها وهي تقول لنفسها مبررة: “حسنا خوفي هذا أنقذني من الاعتقال”.

ستشرح له كيف رسمت هذه اللحظة تفاصيل حياة جديدة لها، وكيف استيقظت ذات يوم لتقرر الثورة على كل شيء ولتطالب بأبسط حقوقها: حرية الاختيار، حرية التصرف وحرية التعبير. يومها خرجت من عملها وقد قررت أن تصرخ بصوت عال وتطالب بكل ما تريد وما تؤمن بأنه فعلاً حقها.

ستصف صديقتي للموظف كيف كانت أبواب المنازل تُفتح تلقائياً لها ولزملائها المتظاهرين لحمايتهم من سيل الرصاص الذي ينهمر عليهم، كيف كانت تقضي الليالي مع أصدقائها في تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية لإسعاف الجرحى في المظاهرات ووضع جداول لمساعدة عائلات الشهداء.

ستروي له كيف اضطرت أن تغادر منزلها الذي تعبت في تأسيسه خلال سنوات من عمرها، وتتخلى عن مهنة كانت تعتقد أنها قد خُلقت خصيصاً لها، وكيف أجبرتها الظروف على أن تلقي وراء ظهرها عمراً كاملاً، وكيف انتهى بها المطاف هنا بحثاُ عما كانت تعتقد بأنه الأمان.

ستحدثه عن ذاتها الضائعة في المنفى وهامشيتها وعدم قدرتها على الانتماء لزمان ومكان محددين،عن سلام داخلي تحاول أن تحصل عليه من خلال استرجاع تفاصيل دقيقة بالغة في التفاهة مثل الركن الذي كانت تجلس فيه لتشرب قهوتها الصباحية.

ستروي قصتها لتحيا، وستكتشف أنها في هذه الأثناء قد شعرت بسعادة غامرة وهي تستحضر حياة لم تعد موجودة، وبأنه قد حان الوقت لتجعل من حالة اللا انتماء المؤقتة هذه صيرورة دائمة وأن عليها من الآن وصاعداً تقبل فكرة كونها إنسانة بلا حنين وأنه ليس حقاً مهماً أن يكون للإنسان منزلاً بمعنى الوطن أو كما نقول بالانكليزية sweet home طالما هناك سقفاً يأويه، وبأنها تستطيع شرب قهوتها الصباحية في أي ركن كان. ولا بأس إن زارها شبح الحزن من وقت لآخر ليذكرها بالمكان والزمان الآخرين.

*كاتبة سورية تحمل دكتوراه في الأدب الفرنسي ومقيمة في باريس