علي كولو: روايتي تروي مظلمة السوريين في عهد الأسد الأب

- الكاتب ابن بيئته وقلمي ساخط لما يعانيه شعبي..

- حبذا لو تصبح الرواية “ديوان الكرد” كما هي “ديوان العرب” اليوم.

- أعتبر دمشق مدينتي كما “الدرباسية” مدينتي

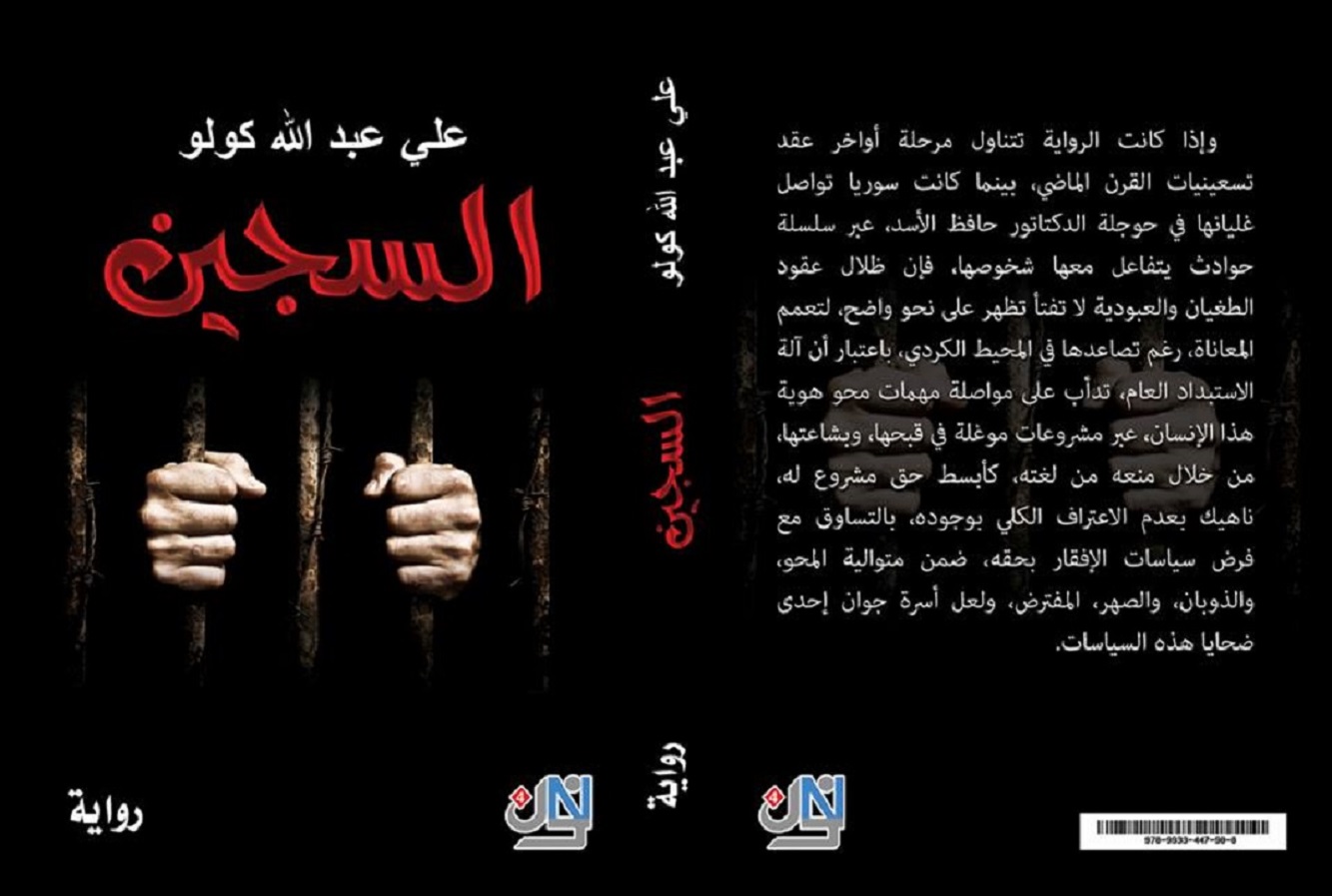

يتناول الروائي السوري الكردي الشاب علي عبد الله كولو (ابن الجزيرة السورية) في روايته “السجين” الصادرة مؤخرًا، العلاقة الشائكة بين الضحية والجلاد.. بين الإنسان “السجين” بما يحمل من حب واحترام وأحلام ورغبات، وبين الاستبداد الوطني “السجّان”، والذي يتمظهر في أشكال عديدة أمنية وسياسية وأيديولوجية واقتصادية، ليمارس سلطته في القهر لكل ما ينتمي للسمو والجمال وللأكثر حميمية وصلة بإنسانية الإنسان. وفي باكورة أعماله الروائية يؤكد الشاب القادم من عالم القانون والدفاع عن حقوق الانسان إلى عوالم الأدب والرواية أن أسوأ السجون على الإطلاق هو “سجن الذات” الذي يدفعها الخوف والفقر والأذى إلى الرضوخ والانغلاق لتتحول إلى صورة هي ألصق بصورة المستبد الذي عاث بالأرض فسادًا.

“أبواب” التقت علي كولو، وكان لنا معه هذا الحوار:

خاص – أبواب

في بداية حديثنا معه يقدم علي كولو نفسه لقراء “أبواب” قائلاً: أنا من قرية “أبوجرادة” التابعة لمدينة “الدرباسية” في محافظة الحسكة، درست الابتدائية في قريتي والإعدادية والثانوية في مسقط رأسي و”عامودا”، وتخرجت من كلية الحقوق –جامعة دمشق- العام ٢٠٠٢. ولي كتاب مطبوع باللغة الكردية في ٢٠١٤ عن الأمثال الكردية وأكتب الشعر باللغتين الكردية والعربية.

وأما عن باكورته الروائية “السجين” الصادرة عن “دار نون4” السورية بتركيا، فيقول: “إن الرواية، أي رواية كانت، تتناول قصة طويلة لمأساة أو حُب أو وضع سياسي معين وأمور أخرى كثيرة وفي رواية “السجين” التي تقصدتُ كتابتها بالعربية ليفهما القارئ العربي بالأضافة للكردي الذي لا يرى صعوبة بقراءتها، حاولت أن ألقي الضوء على فترة زمنية مظلمة في حياة السوريين عامة، والكرد خاصة، وماعانوه من آلة البطش المقيتة لمجرد مطالباتهم بحقوق يُفترض أن يتمتع بها البشر عامة، وقد حاولت منذ أربعة عشر عامًا حين كنت طالبًا في الجامعة أن أكتب هذه الرواية ولم أفلح، وشاءت الأقدار أن أكتبها وأنا لاجئ علمًا أنني لم أحس أبدًا وأنا في سوريا بأن لي وطنًا، حيث كان مُصادرًا من تلك الطُغمة الحاكمة”.

تجسد رواية “السجين” المعاناة السورية عامة، والكردية خاصة في نهاية تسعينيات القرن الفائت تحت حكم الأسد الأب وتحكي قصة عائلة سجين سياسي كردي وما عانته من ضغوط في مختلف المجالات.

وقد افتتحت الرواية بمقدمة كتبها الأديب السوري إبراهيم اليوسف، ومما جاء فيها: “يغامر الكاتب علي كولو في باكورته الروائية “السجين” من خلال توجهه إلى فضاء المكان، ليس من خلال الاستغراق فيه، عبر متوالية مفرداته، وإنما من خلال استقراء سيرة كائنه، ضمن لحظة زمنية محددة، هي-في الأصل- امتداد لأزمنة سابقة عليها، تتفاعل معها، وتؤثر فيها، عبر فعل صيرورة الراهن، بكل محمولاته، مادمنا أمام وحدة زمنية متكاملة، يتفاعل فيها الحاضر مع الماضي، وهما يؤسسان للمستقبل ذاته.”

- ظلال عقود من الطغيان والعبودية..

ويرى اليوسف أنه “إذا كانت الرواية تتناول مرحلة أواخر عقد تسعينيات القرن الماضي، بينما كانت سوريا تواصل غليانها في حوجلة الدكتاتور حافظ الأسد، عبر سلسلة حوادث يتفاعل معها شخوصها، فإن ظلال عقود الطغيان والعبودية لا تفتأ تظهر على نحو واضح، لتعمم المعاناة، رغم تصاعدها في المحيط الكردي، باعتبار أن آلة الاستبداد العام، تدأب على مواصلة مهمات محو هوية هذا الإنسان، عبر مشروعات موغلة في قبحها، وبشاعتها، من خلال منعه من لغته، كأبسط حق مشروع له، ناهيك بعدم الاعتراف الكلي بوجوده، مع فرض سياسات الإفقار بحقه، ضمن متوالية المحو، والذوبان، والصهر، المفترض، ولعل أسرة جوان إحدى ضحايا هذه السياسات”.

تتعدد السجون في رواية علي كولو ليكون الوطن سجنًا والدين سجنًا والفقر سجنًا وكذلك الموروث والعادات والأماكن والناس والأشياء جميعها سجونًا تضع في غيبة زنازينها كل ما هو إنساني حقيقي وأصيل في هذا العالم. وهو ما يدعونا لسؤال الروائي الشاب كيف يرى الخلاص الفردي والجمعي لأصحاب وطن صار سجنًا؟ فيقول: “لا يوجد خلاص فردي بدون خلاص جمعي فكل المهاجرين عن الوطن لا يحسون بالخلاص والحرية مادام لهم أهل في ذاك السجن الكبير (الوطن) والخلاص الجمعي يتحقق برحيل وسقوط من قتل وهجّر شعبنا وأذاقه الويلات”.

ونسأل صاحب “السجين” عن الهواجس التي تحرك قلمه، ولماذا يكتب الرواية، وما الذي ينتظره من كتاباته؟ فيقول: “الهواجس التي تحرك قلمي هي: الحب والخوف، الإرادة والمستقبل المُنتظر والحاجة لوطن لا يخاف فيه الطفل من شرطي المرور، أما لماذا أكتب؟ أكتب لحض العقول والقلوب للتعبير عن الذات والرأي دون خوفٍ من سلطانٍ أو رقيب وأنتظر الشمس، أنتظر شروق الشمس وآمل أن تشرق قبل أن تغيب شمسي”.

وعن انعكاس الحال السياسية التي نعاني منها الآن ونعيشها في سوريا على كتابته، يؤكد مُحدّثنا، أن “الكاتب هو ابن بيئته وأن كل مايجري على الأرض يؤثر فيه لذلك يرى قلمي حزينًا وساخطًا لما يعانيه شعبه”.

وبسؤاله هل كشف المستور أو الحديث عن المسكوت عنه أو كسر التابوهات، هي ثيمات فكرية تتوارى خلف بنائه الروائي؟ يجيبنا: “ارحلوا عن سماء حريتنا/ ودعوا المطر الأخضر يهطل/ أبعدوا عنا غيومكم السوداء/ التي ترسل إلينا القطران/ ودعونا نزرع حقولنا/ بالقمح والسكر”. هذا مقطع من قصيدة نشرتها في العام 2006 في عدة مواقع إلكترونية كردية فأنا دومًا أتعرض للمسكوت عنه ولا أدعي شجاعة نادرة بل أنا مؤمن بأن كل ما أملكه هو هذه الروح ولا يأخذها إلا مَنْ منحها”.

- لايوجد “رواية كردية”..

يؤكد علي كولو أنه مازال يكتب القصيدة كلما ناداه القلم، أما الرواية فهي –كما يذكر- تعطيه مساحة أوسع للتعبير وتوصل كل ما يريده للقارئ، مضيفًا: حبذا لو تصبح الرواية “ديوان الكرد” كما هي “ديوان العرب” اليوم.

وحول ما إذا كان بإمكاننا القول إن هناك “رواية كردية”، يرى علي كولو أن قُراء الكردية قليلون جدًا -للأسف- لذلك الكثير من الكتاب يتوجه للكتابة باللغة التي يقرؤها القارئ، مشيرًا إلى أن لدّيه الرغبة والإرادة لترجمة روايته “السجين” للكردية مع علمه بأن قراءها سيكونون قليلين جدًا، وهو ما يدعوه للقول إنه “ليست هناك رواية كردية”.

وعن أثر عيشه بين ثقافتين العربية والكردية وإلى أي مدى أثر ذلك في اثراء تجربته الأدبية؟ يجيبنا: “إلى المدى الذي إن قرأ أحدهم قصيدة لي بالعربية سيقول بأن كاتب القصيدة عاش حياته حتى الآن بين الثقافة العربية فقط، وإن قرأ قصيدة لي بالكردية سيقول بأنه عاش حياته حتى الآن بين الثقافة الكردية فقط. أي أني أحس بأنني مشبع من الثقافتين وكلتيهما غنيتان بحيث جعلتا مني شخصًا واثقًا من امكانياته الأدبية”.

وعن مدى تأثير الانتماء لقوميته الكردية على مواقفه من مجريات الأوضاع بالبلد؟ يوضح أن قوميته هي قضيته المتوازية مع القضية السورية عامة، مضيفًا: لقد كنت ومازلت أعتبر دمشق مدينتي كما “الدرباسية” مدينتي ولا ألتفت للتصرفات والتصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن البعض وأؤمن بأن حل القضية الكردية سيكون في دمشق.

ويختتم علي كولو: “الكاتب يبقى محصورًا في ظل تمدد الاستبدادين الديني والسياسي كون المجتمع محكوم بهما، كما يبقى الكاتب يكافح في المنطقة الضيقة لشحذ الهمم والدفع نحو مستقبل متحرر لا مكان فيه لإكراه على دينٍ أو توجهٍ سياسي معين وفي أحيانٍ كثيرة لا يحس المجتمع بقيمة ما يطرحه الكاتب إلا بعد موته”.