المعتصم خلف.

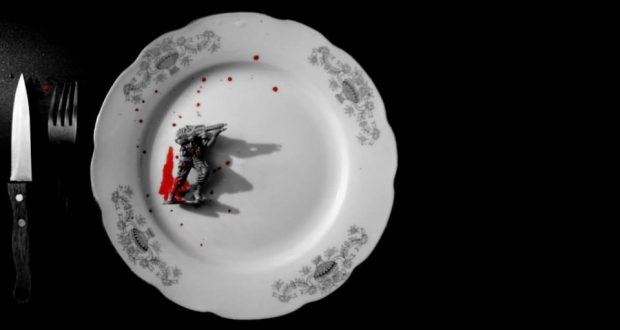

لكل أزمة ثقافتها التي تنتج من نضج بقع الضوء في مستنقعات الطين التي تخلفها كل حرب أو خيمة أو حتى شهيد. لم تهدأ التفجيرات التي تقود ثقافتنا نحو انفتاح المغلق، لتعلق داخلنا صورها التي تنشأ كل يوم من مأساة جديدة وجاهزة دائمًا لصفعنا نحو الاتجاه الصحيح الذي يسير بنا نحو مجهول جديد لم نحدد ملامحهُ.

دائمًا أفكر بصور النكبة الفلسطينية وكيف قدمها الكتاب العرب وكيف وثقتها الأقلام بطريقة تساعد المستقبل على استيعاب ما جرى فالآن ورغم مرور السنين على النكبة، مازلنا نستطيع أن نتخيل المشاهد التي مرت في تلك المرحلة ومازلنا قادرين على معرفة عدد الخيام في المنافي وشكلها وحتى عادات المخيمات الأولى وأسرار أهلها… وبذلك حمت الكتابة الذاكرة من النسيان لكيلا تصبح جزءًا من مجزرة مجهولة العنوان بعدد كبير من الضحايا والمهجرين والشهداء، فمن خلال كل عمل أدبي كانت تظهر ملامح الأيدي مبتورة الأصابع التي كانت ترفع إشارات النصر، والجميل أنها حتى الآن مرفوعة لأنها محمية بأعمال أدبية كاملة…

وهنا يطرح حاضرنا سؤاله الفلسطيني؟

الكاتب الذي ولد في مخيم وهاجر إلى أوروبا أي الصور سيقدم للمستقبل؟ وما هي صور الحنين الشخصي الذي سيملكهُ في كتابته الجديدة التي تعيش على صورة المخيم في بلد عربي لتنتقل لـ (كامب) في أوروبا؟ وفي أي صورة سيتم نقل الأرض الأولى أرض فلسطين خاصة أنهُ لم يحدد ملامحها؟ والسؤال الأهم أي حمالة مفاتيح ضخمة هذه التي ستحمل كل مفاتيح البيوت التي خرج منها الشعب الفلسطيني؟ كلها أسئلة تطرح نفسها لشعب بلا صور لأرض ثابتة تضم ما يحتاجه الفرد من دلائل على اكتمال صفات الوطن.

إذن، نحن في سباق مع الأشياء الثابتة فينا التي تدافع عن لغة المخاطب أمام سياسة ترك الثوابت والانتقال إلى مرحلة الانفتاح نحو لغات جديدة تحاصر ما حولنا فقط دون أن تضيء منارات حيفا نحو الداخل الفلسطيني.

ونحن في سباق مع المكان، وهنا أخاف أن ننتصر لأن الانتصار على الجغرافية يعني الابتعاد أكثر عن الملامح التي تحدد تفاصيلنا البسيطة فخروج الفرد من العادات اليومية التي كانت في المخيم يعني موت الوطن الذي كان يسكن بداخله.

ونحن في سباق مع الزمن لأننا من القليلين الذين ماضيهم أمامهم ويجب عليهم دائمًا البحث عن رموز جديدة تشكل الإطار الجديد لسرد الأحداث ذاتها مع اختلاف الأمكنة والأزمنة..

ونحن في سباق مع اللغة لأن التحكم بالواقع يحتاج إلى نصوص تحاصر نوافذ الحلم لتشبع رغبة القارئ بالصور التي حصلت معهُ دون أن ينتبه لها، وهذا يتطلب أسلوبًا جديدًا من كاتب قادر على البحث عن الشاعرية في أرض الهزيمة.

ونحن في سباق مع السخرية لأن خروجنا من الوطن المؤقت وهو “المخيم” نحو الوطن الدائم وهو “الكامب” يعني أننا معرضون للسخرية…

هذه السباقات لا تعني أننا قد حددنا معالم الانتشار الفلسطيني أو التنقل الجماعي من أرض نحو أخرى بل تعني انفتاح بدايات جديدة نحو دخول أو خروج، وهذا لا يعني أن نهاية الطريق أصبحت واضحة وأننا قد ختمنا فهرس هجرتنا، بل تعني أن من الممكن أن يكون أي طريق بداية لطريق جديد.

فمن أرض المخيم إذن، يجب أن يظهر دليل الهجرة السياحي الذي يجب أن يذكر معالم المعاناة التي قد مرت على المخيمات الفلسطينية في الحروب الحاضرة، والغريب إن الزمان دائمًا يعطينا دور الضحية المستعدة للحضور، وهذا المشترك بين ما كان في الماضي وبين الحاضر، فأرض المخيم ليست الوطن لكنها ستكون أرض الولادة الأولى للكثير من فلسطينيّ الداخل السوري وهنا تأخذ الذاكرة شكلها الحر من التعبير لأن الذاكرة هي جزء من الوطن، ومن لا يملك ذاكرة من أرض فلسطين قد يملؤها بوطن بديل يأخذ دور المؤقت وهكذا تظهر فروق اللون بين نصوص الماضي الفلسطيني والحاضر الفلسطيني.

وكأننا بحاجة لمن يحفظ الذاكرة الضرورية من التآكل عبر الزمن، وبحاجة لمن يؤرخنا بطريقة ترفع الألم إلى مرتبة التقديس، وهنا أنا لا أفرض شروط الأعمال القادمة بل أخلق جوًا من البحث عن مبررات سؤال لماذا يجب أن نكتب؟