جاد زيتون.

تطردُني تلك الحكاية بعيدًا، كلَّما حاولتُ تذكّرها أو كتابتها، شاعَتْ كلمةُ “مجهول” أو ” مجهول مصيرٍ” في بلادِنَا قبلَ الانتفاضةِ بكثير، لاسيما بعدَ “انتفاضَةِ” الضُبَّاطِ البعثيّينَ واستيلائهم بما ادّعوهُ ثورةً على السّلطةِ، حتّى حينَ أتذكّرُ طفولَتي وأنَا أسترقُ السَّمَعَ لحديثِ الكبارِ فيسقطُ في أُذنِي اسمُ شخصٍ من قريتِنَا، اعتقلَهُ رجالُ الأمن منذُ عشرٍ أو عشرينَ سنةً، ولا أحد يعلمُ بمصيره، هُوَ بالنسبةِ لِمَنْ يتكلّمونَ عنْهُ الآنَ؛ لا حيٌّ ولا ميتٌ، هو حالة وسط مستقرّة لا تعكّرُها معرفة أو خبر مُسرَّب من الفرع المُعتَقِل. هو “مجهولٌ” حتّى إشعارٍ آخر ضمنَ أبعادِ هذا الوطنِ السّجنِ.

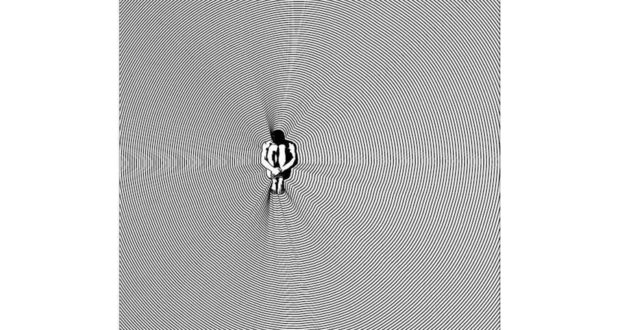

لنْ يخبرَ أحدًا باسمهِ الحقيقيّ.. تعليماتٌ يستوجبُ عصيانُها أشواطًا إضافيّةً من الغضبِ والتعذيب، أو القتل. يشعرُ أحيانًا براحةٍ من جلَسَاتِ التّعذيب في قبوِ الفرعِ ونوباتِ النّومِ واقفًا أو متكوّرًا على نفسِهِ كالجنينِ فوقَ بلاطَتِين بينَ خمسينَ سوريّ آخرين، مجهولي المصيرِ مثلَهُ.

تفتحُ الآلامُ أبوابَها عليهِ، فيهيجُ مِنَ الشّقوقِ والغُرَزِ.. يتلمّسُ من فوقِ الضّمادِ مكانَ دخولِ الرّصاصة وشقَّ العملية الّتي يبدو أنّها أُجرِيَتْ في مستشفى ميدانيّ، والتي أنقذتْهُ من الموت. كانَ إبقاؤُهُ على قيدِ الحياةِ يستحقّ من رِجَالِ الحكومَةِ تقديمَ العلاج والشفاءِ لهُ، لاستخراجِ المعلومات منه، بينَمَا يموتُ بطيئًا بعفنِهِ وجراحِهِ المتّسِخَةِ، في حُجرةٍ إفراديةٍ بينَ الصّراصيرِ والفئران، أو رُبّما قدْ طالَ بهِ المقامُ لديِهِم ونسِيَ فعلاً مَا كان اسمُهُ، لا بُدّ أنّ عقلَهُ وسلوكَهُ انسجَمَا معَ حروفِ وطقوسِ اسمِهِ الجديدِ، فتمكّنَتْ مجهوليّتُهُ من تفكيرِهِ وتصرّفاتِهِ وقادَتْهُ ليكونِ مجهولاً بحقّ!!

أعتقدُ أنّني كنْتُ أوّلَ شخصٍ يراهُ حينَ أتُوا بِهِ ظُهْرَ يومٍ من أيّامِ نيسانَ وأدخلوهُ على نقّالةٍ تغطّيهِ قُماشةٌ كاملاً. كنْتُ سأظنُّ أنّه ميْتٌ لولا انثناءاتِ الغِطَاءِ فوقَ بروزاتِ وجْهِهِ المُتحرّكِ في الظّلامِ يُمنةً ويُسرى، سأبتسمُ مُكرَهًا بتملُّقٍ واضحٍ في وجوهِ العناصِرِ المُسلّحين الأربعةِ، يرمونَهُ أمامِي، يُسدلونَ الستائرَ من حولِ السّريرِ تاركينَ واحدًا مِنهُم فوقَ رأسِ المريضِ الخَطِرِ بعدَ أن يأمرونَنِي بفحصِهِ سريعًا.. أقومُ بعمَلِي الّذي أعلَمُ أنّهُ لنْ يقرّر مَا يُفترَضُ إجراؤُه لَهُ، اعتدْتُ على ذلكَ كثيرًا مع مرضى مُعتقَلينَ من قبْل، يأتي بهم ضُبّاطٌ يدخلونَ وهمْ يتحدّثونَ على هواتفهِمْ مع مُديرِ المشفى أو رؤسائِهَا الأمنيّين.. بالكادِ يشيرونَ إلى السّجين المُصابِ خلالَ مكالمةٍ مليئةٍ بالقهقهاتِ والعِتابِ والتّخطيطِ لسهرةِ شدّة أو عرقٍ أو وليمةِ “مشاوي” قريبة.

خلالَ دقائق تمّ إنجازُ إضبارةٍ خفيفةٍ، دوّنْتُ اسمَ المصابِ الذي أملاهُ عليّ دونَمَا اعتراضِ العُنْصُرِ المُراقِبِ.. لمْ أطلبْ أيّة معلوماتٍ شخصيّةٍ أُخرى للسّريّة الأمنيّة. وثّقْتُ وضعَهُ الطّبيَّ وآثارَ العمليّةِ المُجراةِ مُسبقًا على بطنِهِ والقُطبِ الجافّةِ المتفرّقَةِ في وجهِهِ. بعدَ دقيقتينِ؛ كانَ المريضُ قد قُبِلَ وتمَّ نقلُهُ لقسمٍ “مجهولٍ” في المستشفى. برغمِ ضُرورةِ قُبُولِ المريضِ لسوءِ حالَتِهِ العامّة الواضِحِ، إلّا أنّ ذلكَ ما لمْ يقرِّرْهُ أيُّ طبيبٍ، فالمريضُ أمنيٌّ والأمنُ فقط مَنْ يحدِّدُ وُجهتَهُ.

بعدَ ثلاثة أيامٍ وجدْتُ نفسِي واقفًا في غُرفتِهِ، بعدَ طلبِ طبيبٍ يبدّلُ ضماداتِهِ ويتابِعُ حالتَهُ عنْ قُرب. بِقُربي جنديٌّ بلباسٍ مموّهٍ وكلاشينكوفَ لامعةٍ، لِحيتُهُ المرسومةُ بعنايةٍ ولحيَتِي الكثّة المُهمَلَة يعكسَانِ طبيعةَ العملِ وأساليبَ التّكيُّفِ وفشلَ التّكيّفِ مع الوقتِ اليوميّ المُمْتَلئ بِرُكامِ الحربِ، خطرٌ وموتٌ وغلاءٌ فاحشٌ، حصاراتٌ وتجويعٌ وتعطيشٌ وتفتيشٌ ورقابةٌ على أرجاءِ الوطنِ المُحتَضِر، إلا أنَّنَا اتفقْنَا بمنظرِ العيونِ المحمرّةِ لقلّةِ النّومِ والتوتّرِ الدّائم، رُغمَ تناقُضِ مَهَمّاتِنا أنا وهو، إلّا أنّنا نعملُ في مجالٍ واحدٍ، الحياةُ والموتُ.

ناديْتُهُ باسمِهِ الأوّل بعفويةٍ بالغة، وسألْتُه عنْ حالتِهِ “كيفك يا محمّد، كيف صرت؟؟”.

انتفضَ العنصرُ الواقِفُ بجانِبِي كأنّما صُعِقَ كهربائيًّا بحديثي المُقتَضَبِ، اتّضحَ أكثر احمرارُ صُلْبَتَيهِ! وقد جحُظِتْ عيناهُ وأطلقَ نظرةً حادّةً ملؤُهَا شكٌّ واتّهامٌ عارمان. لمْ أكنْ أعلمُ حتّى تلكَ اللّحظةِ عن أيّما حماقةٍ أذوي الآنَ بصمتِي وذُلِّي لأبدوَ أمامَهُ خائنًا أو عميلاً أو مندسًّا.

“دكتور!!كيفَ ومنذُ متى تعرفُهُ؟؟”

ضربَتْ سياطُ السّؤالِ ارتباكِيَ الأخرسَ، وتذكّرْتُ فجأةً أن شيئًا فيما قلتُهُ لا يثيرُ الرِّيبةَ أو يُخِلُّ بالأمنِ القوميّ للبلدِ إلّا.. اسمُهُ.. كيفَ لي أنْ أعرفَ سجينًا “إرهابيًّا” معَ حراسةٍ مشددّةٍ في مستشفى أَمسى عمليًّا مُعتقَلَاً منذُ سنوات. لمْ يُسعفني ذكائِي كثيرًا في الردّ المُتعَقِّلِ الذي يضعُ حدًّا لمشهدٍ قد ينتهي باعتقالي بتُهمةِ التخابُرِ مع مطلوبٍ أو ربّما محاولةِ تهريبِهِ. كنتُ لا أزالُ أحتفظُ بقليلٍ من الفضولِ ورغبةٍ بالدفاعِ عن نفسي، سيّما أنّني حقًّا لستُ مُذنِبًا.

“إنّه محمّد، استقبلْتُه منذُ يومينِ بقسمِ الإسعاف”.

احتدَّتْ نظراتُ الجنديّ صوبِي، ثم أخذَتْ تذهَبُ وتعودُ بيني وبين السّجينِ المُقيَّدِ بأرجُلِهِ إلى قوائِمِ السّرير. نظراتِي المقابلةُ توحِي بثقةٍ وثباتٍ يتلاشَيَانِ مع كلِّ لحظةٍ وكلِّ سهمٍ يطلقُهُ الجنديُّ عليَّ، بينَما كانتْ نظراتُ السجينِ منكسرةً مطأطِئَةً سلفًا، بذاتِ الحالِ الذي رأيتُهُمَا فيها آخرَ مرّةٍ وأنا أعدّ القُطَب فوق جبهَتِهِ الحاسرةِ على سريرِ الإسعافِ قبل يومين.

وجهْتُ سؤالي الغبيّ الثّاني لَهُ “محمّد أَلَا تتذكّرني؟” وجّه إليّ وللعنصرِ -الذي ما زالَ يبتلعُ غضبَهُ وشكَّهُ بصعوبةٍ- نظرتَهُ وصمتَهُ الخاوي وجرعةً أخرى كبيرةً من الانكسارِ والفقدِ المؤبّدِ.

سادَ صمْتٌ غريبٌ فكّرْتُ بأنَّه لن ينتهي قبلَ أن ينهالَ عليّ الجنديّ بأسئلةٍ قدْ تتحوّلُ لصفعاتٍ وربّما اعتقالٍ سريعٍ احترازيّ، لكنّ توقعّاتي خيّبتنِي. توجّهَ بالسؤالِ لسجينِهِ وخاطبَهُ بجملةٍ واحدةٍ:

“شو اسمك ولا؟؟” بقي السجينُ على صمتِه..

جاءَ جوابُه قبلَ أن يبدأَ الجنديّ الذي استشاطَ غضبًا بإعادةِ تكرارِ سؤالِهِ. “مجهول 8 سيّدي”.

نقلَ نظرَهُ من سجّانِهِ إليّ، رمقني بنظرةٍ أُخرى خاطِفِةٍ ومُنكسرة، وعادَ لغيابِهِ المُعتاد. لُذْتُ بصمتِ الهزيمةِ، رُبّما كنوعٍ من التضامُنِ مع هزائمِ السجينِ المجهولِ، وما نتشارَكُهُ الآنَ ومِنْ قبل من قهرٍ وكآبةٍ وخوفٍ، ووطن.

فكّرْتُ في سرّي “معرفَتِي السّابقةِ بهِ حينَ أتوا بهِ للإسعافِ مشهدٌ مقطوعٌ من ذاكرِتِه”. سخرْتُ من مبالغاتِي، هوَ لا يجرؤُ وحسب، تلكَ كلُّ الحكاية. خفَّتْ وتيرةُ الصّوتِ الأمني قليلاً وهو يهدّدُنِي على ارتكابِ أي حماقةٍ أُخرى بالتّكلُّمِ ولو بكلمةٍ مع هذا “الإرهابي” ..انهمكْتُ في الاعتذارِ والإذعانِ وتغيير الضّمَاد.

حامَتْ فكرةٌ جديدة وأُخرى غيرُها.. كلُّها لم تساعدْ في تحريري من صدمةِ المَوقِفِ وبساطَةِ تحوّلِ الإنسانِ لرقمٍ مجرّدٍ في قائمةِ ضحايا حربٍ أو اعتقالٍ أو تشريدٍ أو تهجير، قدْ يكونُ هذا اسمُهُ الحركيّ أو أنّه تحسّس خطرَ العودةِ للسجنِ والتعذيبِ مجدّدًا لو تطوّرتِ هذه الحادثةُ، أو ربّما هو قدْ قبِلَ فعلاً بأنّه مجهولٌ نَكِرَة.. لا ذاكرةَ لديه الآنَ، وذاكرتُه القديمةُ لا تفتحُ أبوابَهَا إلّا للأمنيّينَ على إيقاعِ الصّاعِقِ الكهربائي وتكسيرِ العظام في جسده.

أنهيْتُ عملِي وخرجْتُ من الغُرفَةِ أمشي في الممرّ متمنّيًا ألّا أضطرّ أبدًا للقدومِ مرّة أُخرى. وقفْتُ في ساحةِ المستشفى أدخّنُ سيجارةَ الضّعفِ والاستسلامِ، أخرجْتُ هويَّتِي من جيبي، قرأْتُ رقمِي الوطنيَّ أكثرَ من عشرِ مرّاتٍ. لمْ أكُنْ أعلمُ وقتَها بعدُ أنّني بعد أقلِّ من سنةٍ سأرمي هذا الرقمِ وأُوضَعَ تحتَ أرقامِ اللّجوءِ والهربِ. وأتذكّرُ بعمقٍ مسألةَ الرّقم.. أيُّ رقمٍ يصبحُ وحدَهُ هويّتَنَا أينَمَا ذهبْنَا، نبقى دائمًا تحتَ نظريّةِ التّرقيم في كلِّ الإيديولوجيّاتِ الّتي تخلَّينَا عنهَا والّتي تخلَّينَا لأجْلِهَا.

* طبيب سوري مقيم في مستشفى المجتهد بدمشق سابقا، لاجئ سوري في ألمانيا حاليًا.