علا عثمان. مهندسة وكاتبة من سوريا

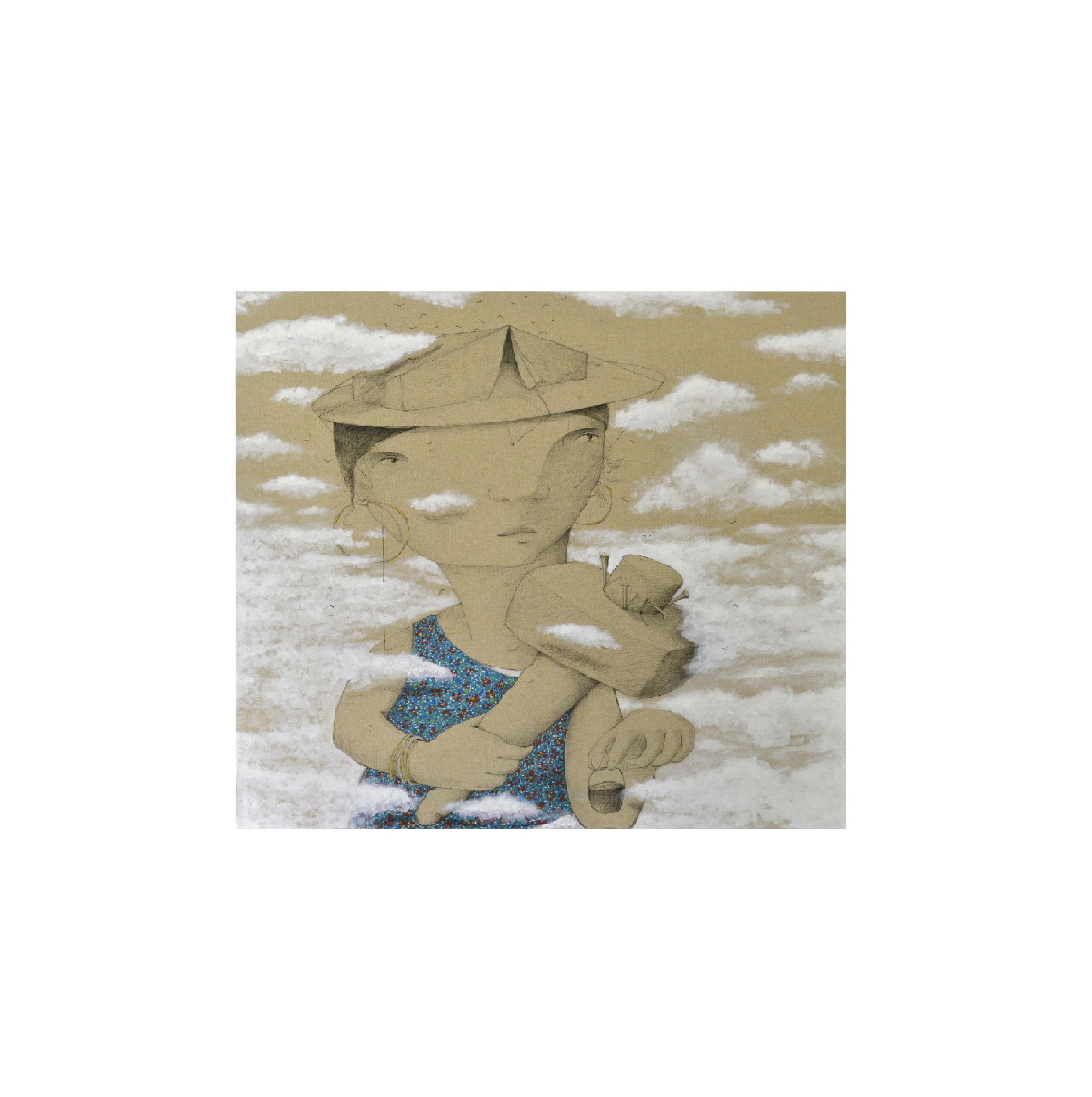

الفتاة بين مطرقة الجارة وسندان الفيمنست

يعج المكان بصوت الرشفة الأولى متراقصاً مع رائحة القهوة، وبينما تشرب قهوتها على مهل تنظر إليّ بعيون فاحصة وأنا التي استيقظت منذ قليل بعيوني الذابلة ووجهي الباهت البياض وشعري المبعثر والذي رغم هزائمه المعلنة براياته البيضاء، مازال ينبض بالنعومة والجمال وكأنه أنهار قهوة تتدفق على أنغام هذه السمفونية الصباحية.. تبتسم ببلاهة قائلةً: “ايمت نفرح فيكي بقى ؟؟!!”

وكيف لا تسأل هذا السؤال وهي التي بحكم جيرتنا لها نعلم تماماً ماهية الفرح الذي تعيش فيه، غامراً حياتها باعثاً من شقتها يومياً أصوات صراخ وخلافاتٍ بل ويصل بهذا الفرح إلى أن يحملها أن تبيت عند أهلها ليالٍ قبل أن تعود إليه مشرّعةً أذرعها لتستقبل مزيداً من جرعات الفرح والسعادة.

لطالما كانت المرأة عبر العصور وبمختلف الرؤى لمختلف الطبقات الداء والدواء، الشر والخير، الملاك والشيطان، المشكلة وحلها. وبغض النظر عن سالف العصور والأزمان دعونا نسلط الضوء على المأزق الذي تعيشه الفتاة في القرن الواحد والعشرين زمن التكنولوجيا والتقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي الذي أظنه شمل مختلف نواحي الحياة، باستثناء الأنثى التي مازالت هائمةً على وجهها في أصقاع الأرض ومتاهاتها باحثةً عن كينونتها، ولسان حالها يقول: من أنا؟ ما الذي يريدونه مني؟! وما الذي أريده أنا أصلاً؟

وفي بحثها عن الإجابات إن كانت قد وصلت إلى ترف السؤال أصلاً، تصطدم بواقعها ومعطياته المتناقضة وأول ما تبدأ به هو أن تقارن حالها بحال شريكها على هذا الكوكب، الحليف والعدو المُستَهدِف والهدف، هذا الكائن المتهم بأنه يكاد يكون المجرم الوحيد في حقها والذي أوصلها منذ بدء الخليقة إلى ما هي عليه من ظلم واجحاف.

فهو يعرف تماماً احتياجاته وأهدافه بل ويستطيع أن يعلن خططه واستراتيجياته بفخر، دون خشية من أن تطلق عليه أي أحكام سلبية ، فلك أن تتخيل رجلاً يسعى لنيل درجة الماجستير في علم الأحياء مثلاً ذو مظهر عادي اهتماماته القراءة والطعام.. تخيل معي هذا الرجل للحظات.. هل تشكل لديك أي انطباع؟ هل تساءلت عن عمره مثلاً؟ أو استغربت من كونه يدرس الماجستير؟ هل توقعتَ سلفاً أنه يتابع دراسته ليعوض نقصاً ما في حياته، مثل قلة الوسامة؟ أو أن تفوقه سيحوله إلى متمرد صعب المعاشرة؟

بالطبع تكهنات كثيرة مثل هذه ستتصدر مخيلاتنا لو كانت “امرأة” تسعى ببساطة للماجستير.

هذه الممارسات وغيرها في حق المرأة يمارسها المجتمع كله عليها، ولست بصدد مناقشة حصة الرجل من تلك المسؤولية، والتي أجدها الأصغر حجماً مقارنةً بما تفعله المرأة بنفسها وببنات جنسها عموماً تشابهت معهن أم اختلفت.

“ألد عدو للمرأة هو المرأة”

كل ما يحصل حولي يؤكد هذه المقولة، فليس أقسى على المرأة من المرأة، تحاكمها، تحاصرها تعرقل طريقها وحتى وهي تظن أنها تنصفها تشد الخناق عليها وتقولبها بقوالب أشد ظلماً عليها.

هنا تماماً يصل الجور ذروته بين صنف من النساء ارتضى التبعية للرجل واستلذ المرتبة الثانية في كل شيء ووجد كينونته في خدمة الرجل والسهر على راحته ليحقق أهدافه التي تتمثل في بناء مجده الخاص، فيشمل به حريمه متفضلاً عليهم بالمأوى والمأكل والمشرب فتظن بذلك أنها تسكن الفردوس الأعلى وأن سواها ولاشكّ في جحيم الحياة، فتشفق عليها تارة داعية لها بـ”ابن الحلال اللي يستتها ويستر عليها” وتارةً أخرى تزجرها إن أحست فيها تلكؤاً معلنةً الحرب على من لا تجد جنتها داخل سور السيد، وغالباً ما تكون هذه الحرب بصبغة دينية فلا أقسى من دينٍ وقع في يد الجهلاء فسّروه وفق آفاقهم الضيقة وفصلوه على مقاس موروثاتهم البالية.

أحياناً تغلب الشفقة على ما سبق لأن الفتاة لم تجد الرجل الذي يستر عليها ويجعل منها كياناً ذا معنى فتكون الفتاة في نظرهم في حالة بحث دائم عنه، وما عليها إلا أن تستخدم كل أساليب الغواية والحيل لاصطياد عريس فمثلاً بالتملق لأمهات الذكور في المناسبات ومحاولة إثارة إعجابهن وأحيانا يسمح بالتجاوز ورمي الشباك على الذكور مباشرة في سبيل الغاية الأسمى وتحقيق الهدف الأساسي لوجودها في هذه الحياة.

ما يثير السخرية أن هذا الحزب من النساء ليس بالضرورة أن يكن في قمة السعادة حتى يتبنين هذا الفكر ويحاولن هداية مثيلاتهنّ إليه فحتى لو كنّ ضحيات رجال يبقى الرجل هو سيدها وحاميها والمعصوم الذي يحق له ما يحلو له.

هذا الفكر والذي لا ننكر أنه تراجع في الفترة الأخيرة أو ربما خفت حدته ولّد نقيضاً مشوهاً بدل أن يحاول أن يعادل الكفة بين الجنسين ويعطي كل ذي حق حقه محاولاً توزيع الواجبات والحقوق بما يرضي جميع الأطراف، جاء معلناً الحرب رافضاً أي شكل من أشكال التفاهم يحارب حتى ينقلب على الرجل ويجعل من المرأة الديكتاتور الجديد.

وهؤلاء يدعون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة فيجرمون أي أعلان منها عن حاجتها للرجل، لا لنقص فيها إنما لحاجة طبيعية للجنس الآخر، وبذلك يضعونها في سجن جديد ربما بقضبان لا مرئية وعناوين براقة كالتحرر وريادة الأعمال، فنرى قوالب جديدة للمرأة القوية والذكية بنمط حياة ومظهر محدد ونظرة عدوانية حاقدة على الرجل وعلى فكرة الارتباط.

وتبقى الرؤية تتأرجح بين هذين الفكرين بنسب متفاوتة تبعاً للمجتمعات والأديان وعوامل أخرى ويبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن الصحي بين حاجات المرأة وحقوقها، وما تستطيع أن تقدمه بحب وقناعة فهي بطبعها تحيا بالعطاء وتسمو به ولن يكون هناك أي حرية حقيقية بدون توافق وفهم جوهري لحقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة ونبذ أي عائق يحول بينهم وبين السعي وراء ذلك.

اقرأ/ي أيضاً: