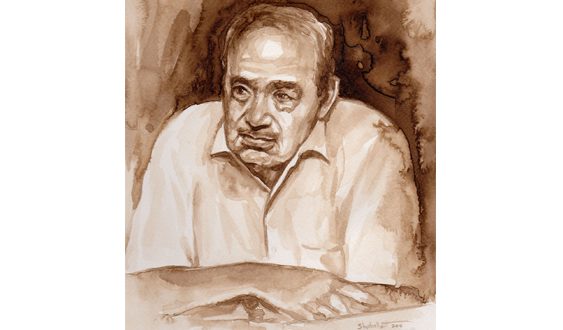

عبد الرحمن القلق

نعلمُ جميعًا لحظة عبورنا ما بينَ فكّي العالم أنّ الضّفة التالية ليست إلا جزءًا جغرافيًا واحدًا تستطيعُ أقدامنا التّعرف على جاذبيّته، ونعلم أن الروح لا تكيلُ اهتمامًا بكلّ المفارقاتِ الماديّة والجسورِ والقطاراتِ السّريعة والموازين الاقتصادية واختلاف أشكالِ الثقافة المتوارثة أو المستوردة.

“إذن، ما الذي سلب أجسادنا حجمها ومنعها من السير بثباتٍ مع جاذبية الأرض في هذه البلاد؟”

علينا أن نعترف أن أسس الحرية التي تلّقناها في بلادنا تفقد اتزانها تمامًا هنا بل وتسلبنا ما وجبَ عليه أن يثبّت أقدامنا في هذا الكوكب الواحد!

لقد زُرعتْ ونَمتْ فينا فكرتها لنعيش ونحيا قبالتها وهي مصلوبة في مدينتها الفاضلة، لنبقى نتغنّى بها كغاية برزخيّة بعيدة، تمدّ جسورها نحو الخسارة ومبدأ التّخلي بدءًا من مادياتِ الحلمِ وحتى الأعماقِ السّحيقة من ذواتنا، بينما قد تجاوز العالم خيال هذه الفكرة منذ زمن، حيث نتفاجأ بأن الحرية في ألمانيا توقّفتْ عن كونها ’غايةً منشودةً‘ بعد انتهاء الحكم النازيّ وفشل أول تجربة لتحقيق الديمقراطية، ليتحوّل مفهومها بعد ذلك إلى ’استحقاقٍ وجوديٍّ‘ كالهواء والماء.

– مثلاً:

مصورٌ صحفيٌّ وصل حديثًا يجد نفسه فجأةً قادرًا على التقاط الصّور دون تصريحٍ من رجل الاستخبارات فيسأل نفسه: هل أكمل؟ أمتأكدّ أن أحدًا لن يحملني نوح الفرع الفلاني؟ وما إن يذهب تأثير الأدرينالين العربي حتى تنتابه رغبة جامحة بأن يشكر أحدًا ما، لتبدو تلك اللحظة من نظرة المحيط كغرابة الموقف بأن تشكر أحدًا على منحك الهواء الذي تتنفّس!!

هنالك الكثير والكثير من أحلامنا المنشودة ليست إلا هواءً يتنفسه المواطن في هذه البلاد!

– لقد كنا نركض خلف البالون المرمي من شباك القصر ثم نثقبه لتتجلّى لنا الحريّة لحظة انفجاره ونقول أننا تنفسناها بالتقاطِ شيءٍ حبسه القصر داخل البالون!!

بينما لم نتنفّس إلا زفيرهم المحشوّ داخل (1 سم) من المطّاط الجّاف إلا من لعابهم؟!

– ما الذي أدخلهُ آباؤنا وندخلهُ حتى اللحظة في صدورنا؟!

– ألا يعني تنفّسُنا لذلك الأوكسجين المستهلك أننا ميّتون؟!

– و إن متنا قبلَ ذلكَ.. فكم مرة، حتى صار الوصفُ الدقيقُ فينا تبغّلاً وتتمسحًا؟!

على نحو تلك الأسئلة تمتدّ بنا الدهشة المخيفة وتبدأ الخيبات بحملنا في رحلة التّوجس عن جوهر الحريّة وفلسفة الإنسان الحديثة حولها، لتنهار بعدها من تحت أقدامنا كلّ الثّوابت التي يبّستنا بطينها.

الثوابت الطينية التي جعلتنا نجلسُ متحجّرين، ننحتُ تفاصيلنا بها بحثًا عن مسامنا!

عوضًا عن القفز في أقرب نهرٍ يذوّب كل ذلك عن جلدنا.

إن تصعّد الحالة ببطءٍ ثمّ انهيارها السريع وسّع التيه الزّماني والمكاني في مساحة إدراكنا لها وجعل من كلّ محاولاتنا الرخوة نزوعًا إلى أن نخلصَ في دور الضحية كي نعاقب المسبب دون إدراكنا أننا بذلك نبقي الجلاد في دوره بعيدًا عن العقاب الذي لن يبدأ طالما لم ننتهِ من دورنا!

مقارنة بسيطة قد تشعل فينا نار المفارقات الجنونية كَـ “شجر أخضر” مرصوفٌ بذات كمية الإسفلت في الأرصفة والشوارع، وعلى الرغم من أننا لم نأتِ من الصحراء إلا أننا نملكُ شجرًا هناك يرشقُ كل ربيعٍ بألوانِ الحزبِ الحاكم وربّما يصلُ بعد حينٍ فهم الحرية هناك لإعطاء الشجرة حقها في الانتخاب.

ولذلك وجب رشقها!

وقد لا يتوانى الحاكم بذاته عن رشقِ صورهِ على أحجار المباني التّراثية أيضًا.

هنا أراني أيضًا أخيبُ فيما قُلت: “نملك شجرًا”

هل تُمتلكُ الأشجار حقًا؟

إلى أي حدٍّ اكتمل فينا النقصان؟

لماذا نظنّ أن باستطاعتنا تملّك أشياء كالأشجار، فقط لأننا لا نستطيع فعل شيءٍ مشابهٍ آخر؟!

لن أعدّل شيئًا مما كتبت!

لأن أشياء وأشياء في أعماقنا السحقية نمت طحالبًا في ظلّ فكرنا لن نطالها مهما بدّلنا الحروف؛

ولذلك سأنهي النّص الآن وأقف عن الكتابة مذعورًا قبل أن أبدأ بلجمِ الحقيقة.